成人高考

最新文章

- 1省委组织部部长于绍良来校调

省委组织部部长于绍良来校调研思政理论研究......

- 2楚商给力!人才引进基金再获万

楚商给力!人才引进基金再获千万捐赠 发......

- 3珞珈讲坛诺贝尔奖得主索维奇

【珞珈讲坛】诺贝尔奖得主索维奇谈分子机器......

- 4全国政协副主席邵鸿来校调研

全国政协副主席邵鸿来校调研 发布时间......

- 5学习进行时专家聚焦青年师生

【学习进行时】专家聚焦青年师生思想政治工......

推荐文章

热门文章

- 1豪森药业捐赠120万元资助贫困生

豪森药业捐赠120万元资助贫困生 发布时...

- 2世界一流学科排名武大遥感全球第

世界一流学科排名武大遥感全球第一 2个学...

- 3武汉市委负责人来校了解张俐娜院

武汉市委负责人来校了解张俐娜院士科研成果...

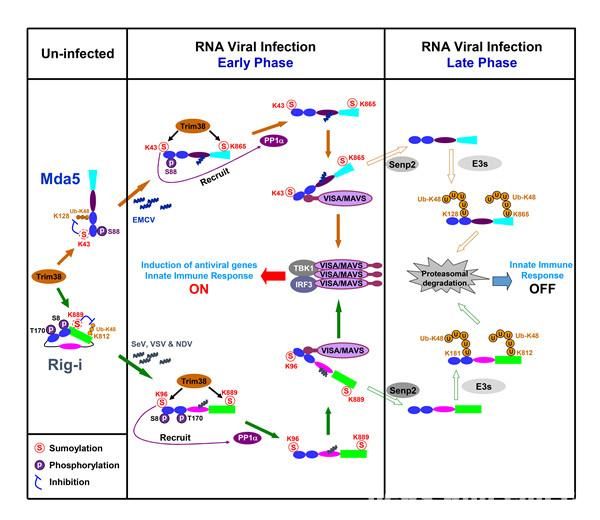

- 4舒红兵实验室揭示抗RNA病毒自然免

舒红兵实验室揭示抗RNA病毒天然免疫调控新机...

- 5中间网信办网络安全培训班在我校

中央网信办网络安全培训班在我校举办 ...